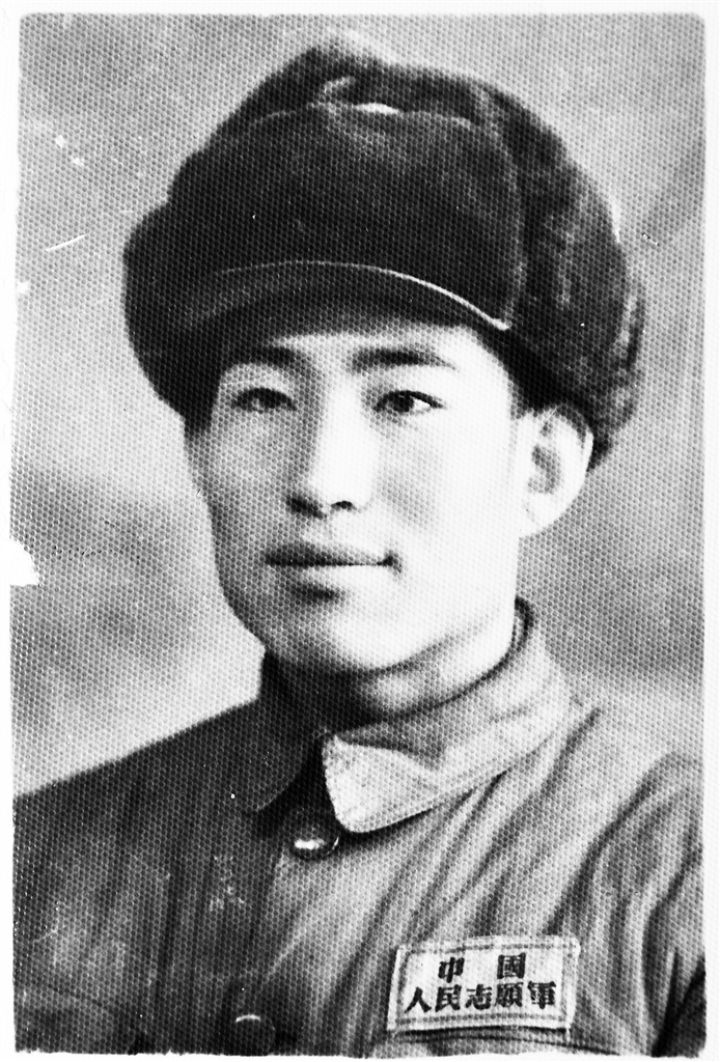

1951年12月,张发仁刚入朝时在朝鲜拍摄。

2025年3月,91岁的张发仁接受笔者采访时拍摄。

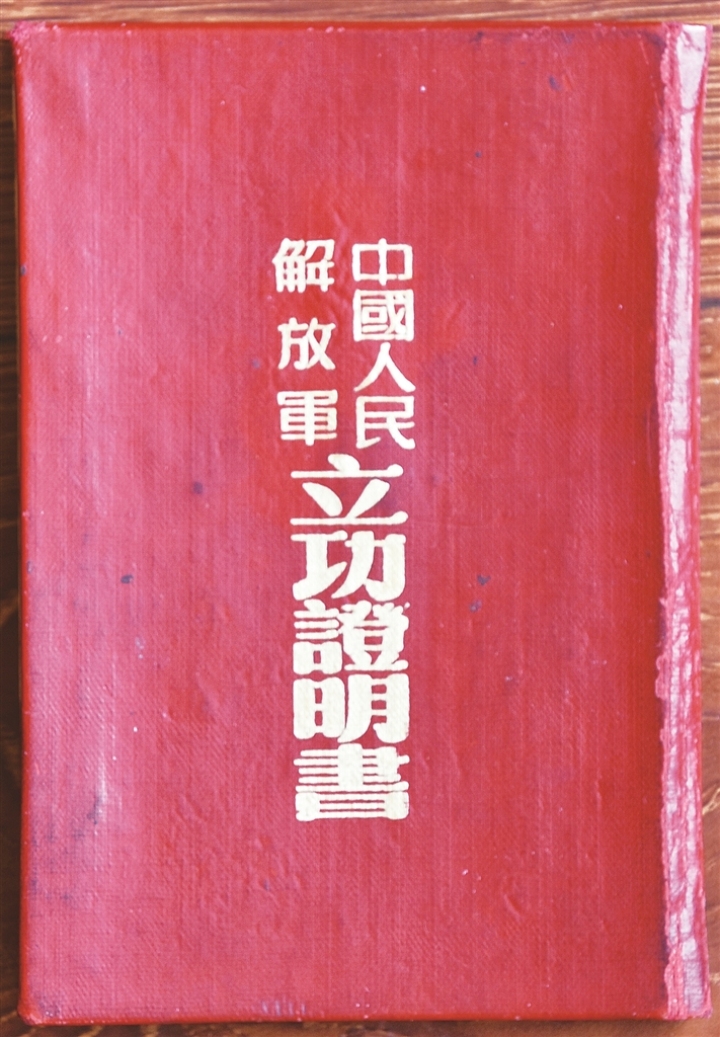

张发仁立功证书。

王树吉/文

曾振权/图

张发仁,1934年出生在靖远县刘川乡崖渠水村(今白银区王岘镇崖渠水村砂坡岗)一个普通的农民家中。1951年4月张发仁报名参加了中国人民解放军,1951年7月任西北军区补训团独立营二连战士、通讯员。1951年12月26日他和战友们过鸭绿江到达朝鲜熙川志愿军四分部三十五兵站医院。从此,这个农民子弟逐渐成长,凭着一股子“傻劲”、一份对党、对人民无限忠诚的家国情怀,无怨无悔、顽强不屈,执着追求,干一行爱一行,一步一个脚印诠释着一名共产党员的初心和使命。

一

“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江。保和平,卫祖国,就是保家乡……”

1951年4月,年仅17岁的张发仁报名参加了中国人民解放军,1951年12月初,张发仁随部队从甘肃临洮出发,坐汽车到天水,再换乘装甲车到辽宁安东(今丹东),修整近一个月后,部队整体移交中国人民志愿军办事处,在那里进行了短期培训,主要是了解朝鲜的基本情况、风土人情、风俗习惯和简单的朝鲜语言(打招呼、日常用语等);部队到达朝鲜后即刻投入了紧张的伤病员救治、护理和转运工作。他们的主要任务是接收受伤的志愿军战士并对其进行伤口消毒、包扎、夹板固定、输血、看护等常规护理。

对一些伤势较轻的战士除了做好日常护理外,还要抽空做他们的思想疏导工作,鼓励他们勇敢战胜病痛,早日重回战场;对伤势较重的伤员还要喂饭喂药、换洗衣物等。看到前线战友们负伤的惨状,张发仁心里特别难受,有时眼含热泪给战友们做手术,一台接一台,一个伤员接一个伤员,忙的时候都忘记了吃饭。

他们以白求恩大夫为榜样,伤病员需要什么,他们就给什么。没有蒸锅,队员用废弃的油桶改装;开处方用的纸张不够,用树皮替代;没有安全的手术室,队员挖掘坑道,建起地下室;没有取暖和保暖设备,上山打柴烧炕,在漫长的冬季维持20多摄氏度的室温。

救护工作中,在当时十分困难的条件下,医院仍尽最大的可能,为伤员准备了很多贵重的药品,包括治肺病、治痢疾和消炎用的盘尼西林等。

为保障伤员能安全转运到国内,部队一般都采取“昼伏夜行”的方案,每一列运送伤员的专列都经过伪装改造,不鸣笛,不打哨。就这样,还时常会遭到敌方飞机的轰炸。

二

1957年8月张发仁回到国内(第二批志愿军回国)。回国后,张发仁首先来到西安,被分配到中国人民解放军兰州军区二十一医院工作。之后,部队进驻宁夏石嘴山大武口石炭井。张发仁所在的部队到达石炭井时,没有住房,没有营地,只能暂住在没有开学的教室里。自力更生、白手起家,是部队的传统。开山炸石,从大武口运砖,再一块一块,一车一车拉回来。手搬肩扛,硬是凭着一双手,不仅盖好了房子,还修整了路面,栽培了树木,建成了一座基本完整的部队营房。

在营建施工的那段日子里,加班加点是家常便饭。披星戴月、星期日不休息是常事,每天干活不低于10个小时。战士们的手伤了、衣服破了,没有一个人叫苦叫累。

从此,张发仁和他的战友们扎根贺兰山、建设贺兰山,在这里学文习武,战备训练,施工营建,打井种菜,把最美好的青春年华献给了贺兰山,留下了军旅生涯最难忘的一段记忆。在这里,张发仁一待就是9年。

三

1978年10月张发仁转业到白银区人民医院工作。当时,正值改革开放初期,医院开展的业务范围有限,医院医务人员的专业技术水平有待提高,医院仅有的几排平房已经无法满足卫生医疗工作的需求,硬软件都急需改善。面对这种局面,张发仁团结带领医院一班人想方设法筹措资金,他利用在部队的老战友、老上级等关系,联系解决“三材”问题(钢材、木材、水泥)。1980年,筹措资金32万元,建起3层门诊大楼,总建筑面积2054平方米。1984年,筹措资金60万元,区属12个单位支援10.25万元,医院自筹9万元,建成3层住院部大楼,总建筑面积3874平方米。1985年后,区政府投资59.90万元,医院自筹5.50万元,市政府投资4.50万元,建成锅炉房、大门、金属围墙、单身宿舍、传染科楼、制剂室楼、供应室楼及污水处理工程,总建筑面积3134平方米。

张发仁十分重视医院专业技术人员的业务水平的提升。在他的联系、协调下,医院先后派多人前往北京、天津、上海、西安、兰州等地进修;同时,鼓励在职进修培训医务人员,也为农村和企业培训医疗人员。

四

1984年,张发仁调任白银区卫生局局长、党总支书记。

面对全区的医疗卫生事业,他肩上的担子更重了。全区卫生防疫、妇幼保健、中医、乡村卫生医疗、个体诊所等医疗机构的发展改革;医疗制度的建立健全,公费医疗、合作医疗制度的改革和推行;医疗队伍人才的培养、考核;防疫体系的建立,有效开展预防接种、传染病防治、地方病防治、结核病防治等方面工作。

针对西医,他提出“请进来送出去”的思路,加强与兰州、西安等地医院的交流与合作;针对中医,他提倡中西医结合,鼓励名老中医带徒,离退休老中医设立个人中医诊所等。

1993年1月,张发仁当选为政协白银区第四届委员会副主席。此间,他每年都抽出大部分时间坚持下基层搞调研、写提案,继续关注白银区医疗卫生事业的改革发展。

1995年,张发仁光荣退休。退休后的张发仁,退休不退志,继续发挥着自己的光和热,他走进学校、厂矿、社区宣讲红色革命历史,宣讲党的方针政策。

张发仁先后荣获“纪念中国人民抗日战争胜利60周年纪念章”“中国人民抗日战争胜利70周年纪念章”“庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章”“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年纪念章”等。在部队他荣立个人三等功2次,集体三等功2次。曾获“全省地方病防治先进工作者”“信访工作先进个人”“环境卫生先进工作者”“优秀共产党员”等荣誉称号。